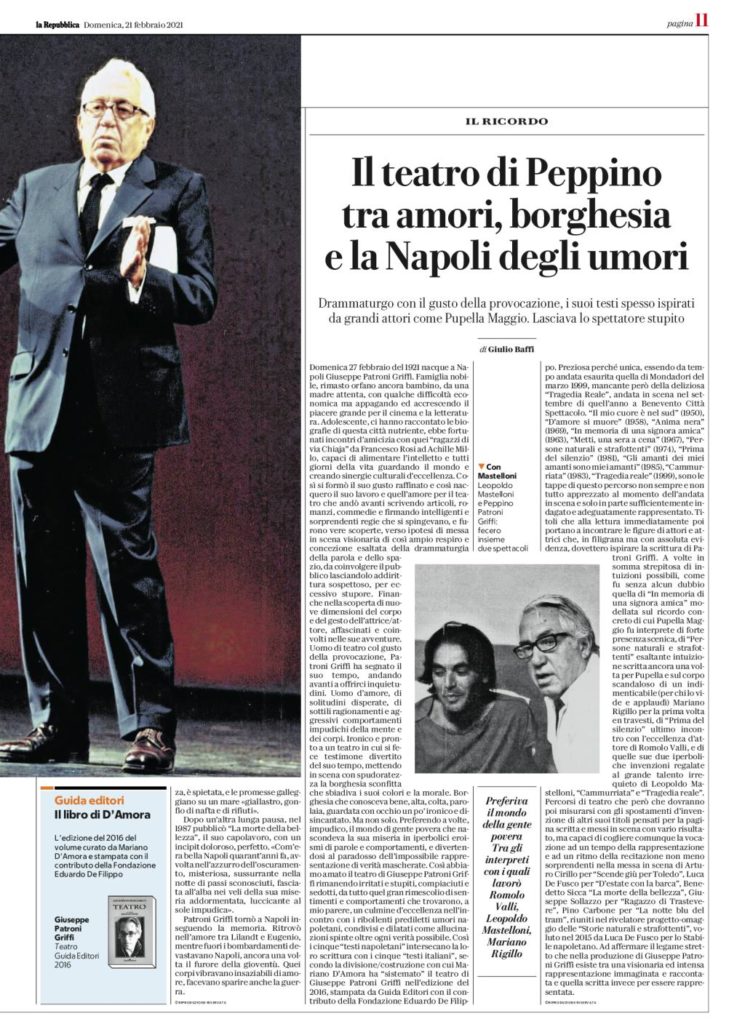

Domenica 27 febbraio del 1921 nacque a Napoli Giuseppe Patroni Griffi. Famiglia nobile, rimasto orfano ancora bambino, da una madre attenta, con qualche difficoltà economica ma appagando ed accrescendo il piacere grande per il cinema e la letteratura. Adolescente, ci hanno raccontato le biografie di questa città nutriente, ebbe fortunati incontri d’amicizia con quei “ragazzi di via Chiaja” da Francesco Rosi ad Achille Millo, capaci di alimentare l’intelletto e tutti giorni della vita guardando il mondo e creando sinergie culturali d’eccellenza. Così si formò il suo gusto raffinato e così nacquero il suo lavoro e quell’amore per il teatro che andò avanti scrivendo articoli, romanzi, commedie e firmando intelligenti e sorprendenti regie che si spingevano, e furono vere scoperte, verso ipotesi di messa in scena visionaria di così ampio respiro e concezione esaltata della drammaturgia della parola e dello spazio, da coinvolgere il pubblico lasciandolo addirittura sospettoso, per eccessivo stupore. Finanche nella scoperta di nuove dimensioni del corpo e del gesto dell’attrice/attore, affascinati e coinvolti nelle sue avventure. Uomo di teatro col gusto della provocazione, Patroni Griffi ha segnato il suo tempo, andando avanti a offrirci inquietudini. Uomo d’amore, di solitudini disperate, di sottili ragionamenti e aggressivi comportamenti impudichi della mente e dei corpi. Ironico e pronto a un teatro in cui si fece testimone divertito del suo tempo, mettendo in scena con spudoratezza la borghesia sconfitta che sbiadiva i suoi colori e la morale. Borghesia che conosceva bene, alta, colta, parolaia, guardata con occhio un po’ ironico e disincantato. Ma non solo. Preferendo a volte, impudico, il mondo di gente povera che nascondeva la sua miseria in iperbolici eroismi di parole e comportamenti, e divertendosi al paradosso dell’impossibile rappresentazione di verità mascherate. Così abbiamo amato il teatro di Giuseppe Patroni Griffi rimanendo irritati e stupiti, compiaciuti e sedotti, da tutto quel gran rimescolio di sentimenti e comportamenti che trovarono, a mio parere, un culmine d’eccellenza nell’incontro con i ribollenti prediletti umori napoletani, condivisi e dilatati come allucinazioni spinte oltre ogni verità possibile. Così i cinque “testi napoletani” intersecano la loro scrittura con i cinque ” testi italiani”, secondo la divisione/ costruzione con cui Mariano D’Amora ha ” sistemato” il teatro di Giuseppe Patroni Griffi nell’edizione del 2016, stampata da Guida Editori con il contributo della Fondazione Eduardo De Filippo. Preziosa perché unica, essendo da tempo andata esaurita quella di Mondadori del marzo 1999, mancante però della deliziosa ” Tragedia Reale”, andata in scena nel settembre di quell’anno a Benevento Città Spettacolo. ” Il mio cuore è nel sud” ( 1950), ” D’amore si muore” ( 1958), ” Anima nera” ( 1969), ” In memoria di una signora amica” ( 1963), ” Metti, una sera a cena” ( 1967), ” Persone naturali e strafottenti” ( 1974), ” Prima del silenzio” ( 1981), ” Gli amanti dei miei amanti sono miei amanti” (1985), “Cammurriata” (1983), “Tragedia reale” (1999), sono le tappe di questo percorso non sempre e non tutto apprezzato al momento dell’andata in scena e solo in parte sufficientemente indagato e adeguatamente rappresentato. Titoli che alla lettura immediatamente poi portano a incontrare le figure di attori e attrici che, in filigrana ma con assoluta evidenza, dovettero ispirare la scrittura di Patroni Griffi. A volte in somma strepitosa di intuizioni possibili, come fu senza alcun dubbio quella di ” In memoria di una signora amica” modellata sul ricordo concreto di cui Pupella Maggio fu interprete di forte presenza scenica, di “Persone naturali e strafottenti” esaltante intuizione scritta ancora una volta per Pupella e sul corpo scandaloso di un indimenticabile (per chi lo vide e applaudì) Mariano Rigillo per la prima volta en travesti, di “Prima del silenzio” ultimo incontro con l’eccellenza d’attore di Romolo Valli, e di quelle sue due iperboliche invenzioni regalate al grande talento irrequieto di Leopoldo Mastelloni, “Cammurriata” e “Tragedia reale”. Percorsi di teatro che però che dovranno poi misurarsi con gli spostamenti d’invenzione di altri suoi titoli pensati per la pagina scritta e messi in scena con vario risultato, ma capaci di cogliere comunque la vocazione ad un tempo della rappresentazione e ad un ritmo della recitazione non meno sorprendenti nella messa in scena di Arturo Cirillo per “Scende giù per Toledo”, Luca De Fusco per ” D’estate con la barca”, Benedetto Sicca ” La morte della bellezza”, Giuseppe Sollazzo per ” Ragazzo di Trastevere”, Pino Carbone per ” La notte blu del tram”, riuniti nel rivelatore progetto-omaggio delle ” Storie naturali e strafottenti”, voluto nel 2015 da Luca De Fusco per lo Stabile napoletano. Ad affermare il legame stretto che nella produzione di Giuseppe Patroni Griffi esiste tra una visionaria ed intensa rappresentazione immaginata e raccontata e quella scritta invece per essere rappresentata. (giulio baffi)